L’enseignant tunisien entre le jugement et l’analyse de sa pratique professionnelle

En Tunisie, la crise de l’éducation perpétue à la suite des statues des formateurs pédagogiques qui restent à l’alentour de l’acte « former » pour rendre professionnel, former pour développer la réflexivité sur soi et un passage de la compétence individuelle à la compétence collective. L’action de programmer une visite de jugement pour l’instituteur ou de lui faire juger lui-même ne fournit pas une formation dont le but soit l’amélioration de la pratique enseignante sur le plan de professionnalisation de son activité, des savoirs fournis et de sa formation.

Notre système exige un changement dynamique au niveau des pratiques enseignantes et formatrice. Une nécessité urgente du passage de la considération de la pratique professionnelle en tant qu’un acte statique à un processus qui permet de modifier nos perceptions habituelles de l’activité et du travail.

Dès lors, si nous consultions chaque visite chez tout enseignant tunisien en action, nous constaterions foncièrement soit un rapport de la part du visiteur sous format plus ou moins (points forts et points faibles) soit une sorte de discussion délicate, tel est le cas d’une interaction en but de jugement de la part de l’enseignant lui-même.

Formateur : Qu’est-ce que vous pensez de votre pratique ?

Enseignant : bah ! je pense que ce n’est pas bien passé pour le travail groupal ; je n’arrive pas à une répartition équitable de participation des apprenants ; le temps didactique est insuffisant …

Ce type de réponse ne répond pas à un esprit de développement, un esprit critique, non plus un esprit analytique mais réellement une sorte d’élucidation de la manière dont l’enseignant juge lui-même de disposition imméritée par rapport à son statut.

Et si le formateur cherche à positiver l’échange, il va établir le même discours autrement dont la finalité est la même, un jugement mais cette fois ci positif.

Par extension, telle situation persistante au sein de nos écoles légitime le besoin de faire comprendre le conseiller pédagogique de la nécessité de l’amélioration de son intervention dans le but de développer la capacité d’analyse chez le sujet professionnel en cas d’action et de réalisation de son activité.

Il faut bien faire comprendre aux enseignants que la pensée d’un guide doive être une sorte d’évaluation formatrice dont le « tout discours après est une construction collective » (kebrat- orecchioni,1990,13).

Si nous changerons le partage habituel après chaque formation, nous pouvons passer du rapport de « contraintes » au rapport de déconstruction. Si nous déposions même la note prospère, tout va plonger dans le bain de l’analyse des processus mentaux et même nous pourrions attendre un stade nommé « la conceptualisation de l’action » collectivement sans aucune interactivité incongrue.

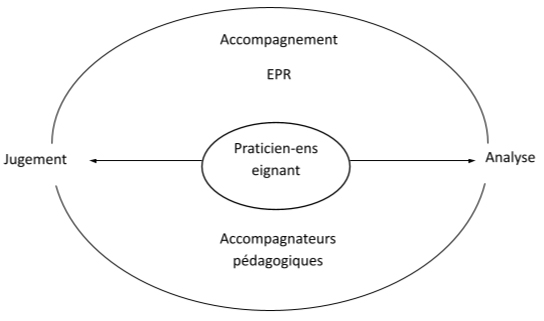

En effet, l’inspecteur, le conseiller pédagogique, le formateur en général et même l’enseignant ne sont pas les vrais responsables de cet écart entre une formation basée sur des modèle bien déterminants de la pratique tel que EPR et une formation subjective. Le coupable, c’est le système, la politique d’enseignement qui accable tous les deux sujets dans ce genre d’interactionnisme qui reste toujours dans l’action et non plus sur l’action.

Nous en interprétons la pratique qui comporte « à la fois l’ensemble des comportements, actes observables, actions, réactions, interactions mais elle comporte aussi les procédés de mise en œuvre de l’activité dans une situation donnée par une personne » (Altet,2002, opus ceté)

Par ailleurs, sémantiquement parlant, l’analyse d’une activité doive reposer sur « un postulat selon lequel l’activité humaine est organisée, sous la forme d’un couplage entre le sujet agissant (schèmes) et la situation qui lui fournit à la fois des ressources et des contraintes. C’est une organicité de l’activité qui rend celle-ci efficace, compréhensible, reproductible et analysable » (le travail de l’enseignant, Isabelle Vinatier)

En outre, et d’après cette analyse, nous posons la question à propos l’identité de l’enseignant : Quelle identité à former à partir des études psychologiques, sociologiques, pédagogiques et didactiques ? Quelle est la position des enseignants tunisiens par rapport aux développements des pratiques enseignantes dans le domaine des sciences de l’éducation ?

La formation des enseignants est l’un des axes fondamentaux dans le domaine de l’éducation qui nécessite le développement de l’accompagnement de cet acteur dans le but de le rendre responsable envers sa pratique. C’est en d’autres termes, une façon de développement de l’ingénierie de formation dans un cadre éthiquo-pédagogique.

Cet enseignant, devrait savoir problématiser son action à travers la réflexion et l’analyse réelle de ses interventions épistémologiques et relationnelles. C’est évident de laisser-faire, mais dans quel cadre ? et comment faut-t-il accompagner cet acteur d’une façon à le responsabiliser et à forger son identité unique ?

Autrement dit, chaque enseignant est lui-même, avec ses besoins et ses visions de sa pratique, et par l’accompagnateur pédagogique devrait changer de position. Il faudrait qu’il encourage, facilite et appuie de meilleures pratiques d’enseignement auprès des enseignants, mais n’effectue en aucun cas de supervision.

En conclusion, « L’un des points forts de l’accompagnement pédagogique est le fait qu’il a lieu en classe et dans l’école, ce qui permet aux accompagnateurs de développer des modèles interactifs et constructivistes favorisant le perfectionnement professionnel. ». Ce perfectionnement fondé sur l’analyse de la pratique et non plus le jugement.

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 244042